22/02/2013

Morceaux choisis - José Saramago

José Saramago

La mort assiste au concert dans la robe neuve achetée la veille dans un magasin du centre. Elle est assise seule dans la loge au premier balcon et elle regarde le violoncelliste comme elle l'avait fait pendant la répétition. Avant que les lumières dans la salle ne soient baissées, pendant que l'orchestre attendait l'entrée du maestro, le musicien avait remarqué cette femme. Il n'avait pas été le seul à s'apercevoir de sa présence. D'abord, parce qu'elle occupait seule la loge et que, même si ce n'est pas rare, ce n'est pas non plus fréquent. Ensuite, parce qu'elle était belle, peut-être pas la plus belle de toute l'assistance féminine, mais belle d'une façon indéfinissable, particulière, impossible à expliquer avec des mots, comme un vers dont le sens ultime, si pareille chose existe dans un vers, échappe continuellement au traducteur. Et enfin, parce que sa silhouette solitaire, là-bas dans la loge, entourée de vide et d'absence de toutes parts, comme si elle habitait le néant, semblait exprimer la solitude la plus absolue. La mort, qui avait souri si souvent et si dangereusement depuis qu'elle était sortie de son souterrain glacial, ne sourit plus à présent. Dans l'assistance, les hommes l'avaient observée avec une curiosité douteuse, les femmes avec une inquiétude jalouse, mais elle, tel un aigle fondant sur un agneau, n'a d'yeux que pour le violoncelliste.

Avec une différence, cependant. Dans le regard de cet autre aigle qui a toujours attrapé ses victimes, il y a comme un voile ténu de pitié, les aigles, nous le savons, sont obligés de tuer, leur nature le leur impose, mais en cet instant cet aigle-ci préférerait peut-être, devant cet agneau sans défense, éployer soudain ses ailes puissantes et s'envoler de nouveau vers les hauteurs, vers l'air glacé de l'espace, vers les troupeaux de nuages inaccessibles.

L'orchestre se tut. Le violoncelliste commença à jouer son solo comme s'il n'était venu au monde que pour cela. Il ne sait pas que cette femme dans la loge a dans son sac à main étrenné récemment une lettre de couleur violette dont il est le destinataire, non, il ne le sait pas, il ne pourrait pas le savoir, et cependant il joue comme s'il faisait ses adieux au monde, comme s'il disait enfin tout ce qu'il avait tu, les rêves tronqués, les désirs frustrés, bref, la vie. Les autres musiciens le regardent avec ébahissement, le chef d'orchestre avec surprise et respect, le public soupire, frissonne,le voile de pitié qui masquait le regard perçant de l'aigle s'est changé en larmes.

Déjà le solo est fini, l'orchestre, telle une puissante mer, s'est avancé lentement et a doucement submergé le chant du violoncelle, il l'a englouti et amplifié comme s'il voulait le conduire en un lieu où la musique se sublimerait dans le silence, dans l'ombre d'une vibration qui parcourrait la peau comme la dernière et inaudible résonance d'une timbale effleurée par un papillon. Le vol soyeux et sinistre de l'acherontia atropos traversa rapidement la mémoire de la mort, mais celle-ci l'écarta d'un geste de la main qui ressemblait autant à celui avec lequel elle faisait disparaître les lettres de la table dans la pièce souterraine qu'à un signe de gratitude destiné au musicien qui tournait à présent la tête dans sa direction, frayant un chemin à ses yeux dans la chaude obscurité de la salle.

La mort répéta son geste et ce fut comme si ses doigts effilés étaient allés se poser sur la main qui déplaçait l'archet. Bien que son coeur eût fait de son mieux pour que cela se produisit, le violoncelliste ne fit pas de fausse note. Les doigts de la mort ne le toucheraient plus, elle avait compris qu'il ne faut jamais distraire un artiste de son art. Quand le concert prit fin et que les applaudissements éclatèrent, quand les lumières se rallumèrent et que le chef d'orchestre ordonna aux musiciens de se lever, puis quand il fit signe au violoncelliste de s'avancer seul afin de recevoir la part d'applaudissements qui lui revenait de droit, la mort, debout dans la loge, souriant enfin, croisa les mains en silence sur sa poitrine et se borna à regarder, que les autres applaudissent, que les autres poussent des cris, que les autres réclament dix fois le chef d'orchestre, elle se contentait de regarder. Puis, lentement, comme à contrecoeur, le public commença à s'en aller, cependant que l'orchestre se retirait. Quand le violoncelliste se tourna vers la loge, elle, la mort, n'était déjà plus là. La vie est ainsi, murmura-t-il.

Il se trompait, la vie n'était pas toujours ainsi, la femme de la loge l'attendra à l'entrée des artistes...

José Saramago, Les intermittences de la mort (coll. Points/Seuil, 2009)

traduit de l'espagnol par Geneviève Leibrich

image: www.all4myspace.com

07:40 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature espagnole, Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2013

Morceaux choisis - Jocelyne François

Jocelyne François

Il est au soleil pâle, sur le seuil. Pâle lui aussi. Un tel changement s'est produit en lui qu'elle reste muette. Il y a presque huit mois qu'elle ne l'a vu. Et d'abord ses mains. Ses mains. Presque transparentes. Il tient ses bras le long de son corps. Et maintenant il ne lutte plus contre la voussure de son dos. Cependant il semble immense, amaigri et léger comme un grand corps de coquillage creux, avec son sourire comme déjeté de son visage et son regard qui renonce. Elle se tait, c'est lui qui commencera la conversation, elle ne sait plus comment car elle entend à peine. Ils rentrent. La pièce de travail lui paraît petite mais l'odeur n'a pas changé. Il tombe dans son fauteuil plus qu'il ne s'y assied.

Alors? dit-il. Où sont les allées de la parole, ce qui venait comme un vin coule d'une bouteille dont il force lui-même l'ouverture? Elle sent des mots bouger dans sa bouche, mais au lieu d'être faits d'air et de mouvements de langue, il ne sont qu'un conglomérat de gravier, de sable, de cendres et plus rien ne ressemble à rien et tout est dérivé. Une fatigue terrassante s'empare d'elle. Elle regarde ses joues creusées, ses mains posées à plat devant lui sur la table. Il dit à nouveau que c'est son dernier livre qu'elle a reçu, qu'il n'écrira plus. Non, je suis sûre que tu as écrit d'autres poèmes, ce que tu viens de traverser, tu n'a pas pu ne pas l'écrire.

Et il la regarde dans le trouble et la douleur. Viens près de moi!

Elle se lève et se tient debout le long de sa table. Il laisse aller sa tête contre elle, il s'enferme dans la chaleur de ses bras. Quel mal tu m'a fait... Tu ne sauras jamais le mal que tu m'as fait. Je ne te demandais presque rien.

Elle se tait. Nous voilà quatre ans en arrière, pense-t-elle, mais ce n'est jamais vrai. Aucun recul. Elle resserre ses bras sur lui. Ce n'est pas presque rien que tu me demandais. - Tu l'aimes donc à ce point? - Oui. Et toi je t'aime plus que moi-même. Jamais il n'en sera autrement. Même si cela te semble dérisoire, même si tu désires m'en punir, si tu inventes n'importe quoi pour m'en punir. Tu as déjà commencé et tu n'es pas près de finir, je le sais. Mais toujours je me dirai: c'est lui, sa douleur lui donne droit de me faire mal. Je ne peux pas partager l'amour, je préfère mourir. Je t'aurais aimé si je t'avais rencontré avant elle et peut-être en aurais-tu été embarrassé... peut-être aussi aurais-tu cessé d'errer, d'appeler. Nul ne sait. Pour moi l'amour est grave, insolent, brûlant, il refuse la mort, il la digère, il l'anéantit, il use du temps mais il n'est pas dans le temps, il ne laisse aucune place dans mon corps où tu pourrais à ton tour te coucher. Je ne t'en veux pas, pourquoi t'en voudrais-je? Tu es libre d'aller, de venir. Tu es libre d'ouvrir, de fermer. Et moi, pareil. Nous sommes deux mondes. Nous ne pouvons pas toujours à temps nous faire signe. Nous mourrons et si tu t'écartes de moi nous aurons perdu tout le temps qui reste. Personne ne me consolera de ta perte, personne ne remplacera ta présence. Un trou, un blanc. Ton nom quelque part, comme un coup. Je sais que tu n'accepteras pas, je l'ai vu. C'est ton désir qui te faisait mentir quand tu parlais d'amitié entre nous. Tu étais acculé à mentir mais ce n'est pas parce que j'ai vu tes mensonges que je t'ai moins aimé. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un mensonge. Ceux qui ne désirent rien sont peut-être les seuls à ne jamais mentir. Pour Sarah, pour la rejoindre, j'ai menti à mort. J'ai eu si peur en mai, tu pouvais mourir. L'idée même de ta mort possible, je ne la supporte pas. Quand tu m'approchais, tes chiens de garde aboyaient.

D. surtout, lui que j'avais rencontré plusieurs fois devant toi, lui si timide, si courtois! Comme les choses changent... Pourtant je me bornais à demander de tes nouvelles, je n'aurais pas fait un seul pas vers toi. Tes cris avaient suffi à m'arrêter net. Je ne comprendrai jamais ni cela ni pourquoi nous sommes là en ce moment, longtemps après. Maintenant nous n'aurons plus que deux choses en commun, la poésie et la mort, c'est peut-être une seule et même chose. Les détails du temps tomberont en dehors de nous. Cela, je le comprends.

Elle parle sans rien voir. Yeux ouverts, ils sont comme fermés car elle ne regarde qu'un seul point de la pièce, le bas de la bibliothèque. Ainsi que l'image rétinienne s'efface en quelques secondes, les portes de bois sont devenues neutres puis elles ont disparu. Il ne bouge pas. Il est cette chaleur entre ses bras, ce poids dont elle ne porte pas la charge. Tout le contenu de ses pensées sur lui, sur eux, pourrait s'écouler sans qu'elle y prenne garde. Elle ne sait que la matière de sa propre voix, une espèce de douceur régulière où perce un début d'enrouement. Un bruit de voiture surgit, on roule dans l'allée de graviers.

A. revient, dit-il. Il se dresse, écarte ses bras, la regarde. Ne bouge pas, ne me reconduis pas. Je pars.

A. entre. Croisement, serrements de mains. Ils demeurent tous deux sur le seuil tandis qu'elle s'éloigne...

Jocelyne François, Les amantes ou Tombeau de C. (coll. Folio/Gallimard, 1998)

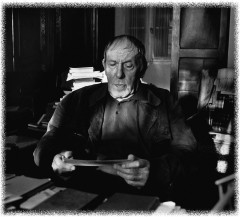

image 1: Henri Elwing, Jocelyne François et M.C. (doucementlematin.com)

image 2: Serge Assier, René Char aux Busclats (blogs.rue89.com)

07:45 Écrit par Claude Amstutz dans Jocelyne François, Littérature francophone, Morceaux choisis, René Char | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2013

Morceaux choisis - Adolfo Bioy Casares

Adolfo Bioy Casares

La rue était plongée dans le noir. Il fait plus sombre que tout à l'heure, se dit-il. Quelqu'un a dû s'amuser à casser les réverbères. Ou bien ils préparent une embuscade. Regardant avec méfiance les rangées d'arbres, il constata que derrière les premiers troncs il n'y avait personne de caché, mais à la hauteur du troisième la nuit devenait impénétrable. En avançant, il s'exposait à une agression qui, bien qu'il la guettât, serait soudaine. Il fut sur le point de revenir sur ses pas, mais un sentiment de tristesse lui en ôta le courage. Il se souvint de Nestor. Il eut des regrets: On vit sans faire attention, distraitement. S'il réagissait, s'il sortait de sa distraction, il penserait à Nestor, à la mort, à des personnes et à des choses disparues, à lui-même, à la vieillesse. Il se dit: Une grande tristesse vous libère.

Indifférent à tout, il se mit à marcher au milieu de la rue, pour, de toute façon, n'être pas surpris. Il crut soudain apercevoir devant lui une vague forme, une masse plus foncée que l'obscurité de la nuit. Il se dit: Un tank. Non, plutôt un camion. Une lumière jaillit à deux pas de lui. Vidal ne détourna pas la tête, ne ferma pas les yeux; il garda le visage levé, impassible. Aveuglé par ce torrent de clarté, il éprouva une jubilation imprévue, , comme si l'éventualité d'une mort si lumineuse l'exaltait à l'égal d'une victoire. Il demeura ainsi quelques instants, concentré sur cette blancheur éblouissante, incapable d'une pensée ou d'un souvenir, immobile. Puis les phares reculèrent et leur faisceau éclaira, dans des plaques rondes, des troncs d'arbres et des façades de maisons. Il put voir que le camion s'éloignait, chargé de gens silencieux, massés contre les flancs rouges, décorés d'arabesques blanches. Il fit le point, non sans orgueil: Peut-être que si j'avais déguerpi comme un lapin, ils m'écrasaient. Peut-être ne s'attendaient-ils pas à ce que je leur tienne tête.

L'air de la nuit et une certaine satisfaction intime le soulagèrent si bien qu'il n'avait plus mal à la tête. Il pensa aussitôt en termes militaires: L'ennemi repoussé, je reste maître du terrain. Un peu confus, il essaya de traduire les faits plus modestement: Je n'ai pas eu peur. Ils sont partis. Je suis seul. Bien qu'il rentrât maintenant se mettre à l'abri chez Nestor, il ne se montrerait plus désormais (vis-à-vis de personne ni même vis-à-vis de lui-même) pressé de chercher une protection. Comme s'il lui était venu le goût du courage, il avança dans la rue obscure, décidé à ne pas rentrer avant d'avoir marché trois cents mètres. Il se dit que cet exploit était un peu inutile, puisqu'il savait qu'en rentrant chez Nestor, il aurait le sentiment très net de se mettre à l'abri.

Adolfo Bioy Casares, Journal de la guerre au cochon, dans: Romans (coll. Bouquins/Laffont, 2001)

traduit de l'argentin par Françoise-Marie Rosset

Hector Bianciotti, La guerre au cochon / article (http://laquinzaine.wordpress.com/2010/11/14/adolfo-bioy-casares-la-guerre%C2%A0au%C2%A0cochon)

17:57 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature sud-américaine, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2012

Morceaux choisis - François Mauriac

François Mauriac

J'ai toujours eu horreur des neurasthéniques; le retour à Paris me fut donc cette année-là une délivrance. Je n'échangeai plus avec ma belle-mère que quelques billets indifférents. Michèle, qui attendait pour se marier que Jean eût achevé ses deux années de service, habitait toujours cours de l'Intendance. Elle faisait allusion, dans ses lettres, à une histoire incroyable de Brigitte, mais se réservait de me la raconter de vive voix lors d'un séjour qu'elle allait faire à Paris, chez les La Mirandieuzé.

Histoire incroyable, en effet, au poit que d'abord je haussai les épaules. Que ma belle-mère fût devenue amoureuse, et de son médecin qui avait passé la soixantaine, je ne vis là qu'une imagination de Michèle; mais à Bordeaux, il fallut me rendre à l'évidence. Il ne s'agissait pas de l'attachement d'une vieille femme malade à l'homme qui la soigne, mais d'une passion farouche, exclusive, et (c'était là sans doute le plus étrange) heureuse, comblée. Non, bien entendu, qu'il se passât rien entre eux de répréhensible: le docteur Gellis, huguenot fervent et qui avait pour clients toute la haute société protestante de la ville, était au-dessus des soupçons; mais, séparé d'une femme qui l'avait autrefois couvert de honte, en butte aux exigences de nombreux enfants dont la plupart étaient mariés, besogneux et âpres, il découvrait avec délices, au déclin de sa vie, le bonheur d'être devenu l'unique pensée d'une créature plus forte, mieux armée qu'il ne l'était lui-même; il la voyait chaque jour, ne décidait rien sans son avis. Nulle pudeur n'atténuait, chez ces deux solitaires, l'expression verbale de leur attachement, ni non plus le moindre sentiment du ridicule. Aucun des deux ne discernait un vieillard dans le visage baigné de tendresse qui se penchait vers le sien. Ils vivaient l'un pour l'autre, comme deux innocents, au milieu de leurs familles irritées et moqueuses et de la ville chuchotante.

François Mauriac, La pharisienne (coll. Livre de poche/LGF, 1972)

image: Maison de François Mauriac, Malagar (dipity.com)

00:15 Écrit par Claude Amstutz dans François Mauriac, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

13/11/2012

Morceaux choisis - Jacques Audiberti

Jacques Audiberti

Au tennis, Hermine rencontrera Roger. Roger a des cheveux si blonds qu'ils en sont verts. Elle a toujours envie de penser que cette couleur de cheveux dépend du prénom même de Roger. Roger, hier, enfin, a voulu l'embrasser. Elle a refusé. Mais, ce soir, ils dîneront ensemble. Ils iront ensuite au cinéma. Pour mieux refuser, elle s'est appuyée sur Bernard. Sur le souvenir de Bernard. Bernard, sous prétexte qu'on s'était embrassé, avait demandé le corps tout entier. Au fond, il avait raison. Qu'est-ce que ça veut dire, se prêter, se reprendre? On va jusqu'au bout, quand on en a dans le ventre. Les femmes d'ailleurs, de plus en plus, vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout de leur volupté, peut-être, mais d'abord, de leur loyauté. Il devient très difficile de plaider, même contre soi, c'est-à-dire devant sa propre intelligence, pour la vieille morale.

Pourtant, ils sont embêtants, les types, sans cesse à vous obséder de leur désir, à vous souffler sur la nuque, à vous suer dans les flancs, à vous rappeler que vous êtes chair, et chienne, et vermine, et poussière. Et quand ils ont l'air de ne songer qu'à la voiture, à la danse, de rester froid devant les femmes, ils sont encore plus déplaisants, la tunique du désintéressement érotique finissant toujours par tomber, crrrac! malgré tant de fraternités sportives, et bien qu'on se le fasse à l'androgyne, en se tutoyant, tu! tu! tu! en s'appelant ma poule, ma grosse, mon rat, mon amour...

Pour l'instant, Roger, ça tient. Il aura le casino. Il aura les machines à coudre. Le casino, les machines à coudre, on s'en tamponnerait, bien sûr, si le garçon appartenait au genre pou, mais le garçon n'appartenant pas au genre pou, il serait absurde de prétendre qu'on les perd complètement de vue. Roger, dans l'ensemble, n'a rien de plus que Bernard, sauf, précisément, ce qu'il a de plus, le casino, les machines.

Elle a réfléchi. Elle se flatte d'avoir pris, dans l'ensemble, une vue, sinon complète, du moins suffisante, de l'état social du monde humain. Elle voit peu à peu comment ça se présente, les affaires, la politique, les moeurs. Elle sait ce que c'est, une grosse fortune, et ce qu'on peut en attendre, et ce qu'on peut en redouter.

Hermine ne songe pas à se marier. Elle ne songe pas non plus à ne pas se marier. Elle a vingt-quatre ans. Se marier, en principe, elle n'y tient pas. La liberté apparaît la plus sûre joie du monde, la marraine des oeuvres fortes, la règle des patrons. Mais exiger la liberté, choisir, dans tous les cas, la liberté, c'est accepter une tyrannie, celle de la liberté, ou de l'idée fixe de la liberté. Le mariage apporte un contentement sentimental. Il permet, en outre, de faire un sacrifice notable à l'esprit de soumission. Par là, il autorise, en masse, partout, et jusqu'au-dedans de lui-même, le déchaînement, l'épanouissement de toute liberté.

Une fille peut fort bien contourner le mariage, surtout quand elle dispose d'un père comme le sien, aussi ouvert, bonhomme, et qui gagne de l'argent. Mais le mariage, si l'on évite, aussi bien, de trop épouser qui l'on épouse, de prétendre vivre pour l'amour d'un homme et de son amour, le mariage n'est pas forcément un cataclysme.

Avec Roger, ce soir, au ciné, saurai-je tenir bon, quand il me fera passer, de nouveau, sur les bras, sur le cou, des courants d'air, des courants, plutôt, d'épiderme, à peine sensibles, qui s'épaississent on ne sait comment, qui deviennent des doigts, des bras, sans qu'il soit permis de protester, sinon trop tard, ou trop tôt, et, de toute façon, toujours bêtement, le cinéma étant fait, d'abord, pour le pelotage?

Roger ne m'emballe pas mais il ne me dégoûte pas. Qu'il soit si riche, ça m'amuse. Je ne peux continuer à mariner dans la virginité. Et je dois bien convenir que, parce que je suis maniaque, ou superstitieuse (dans le cas où le mariage ne serait qu'un témoignage des anciennes coutumes) je n'aurai des enfants que d'un mari. De préférence le mien.

Jacques Audiberti, Monorail (Gallimard, 1964)

image: Jacques-Henri Lartigue, Florette à la mantille (episodesandaccidents.tumblr.com)

00:13 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

10/11/2012

Morceaux choisis - Georges Bernanos 1a

Georges Bernanos

Je suis rentré chez moi très tard, et j'ai croisé sur la route de vieux Clovis qui m'a remis un paquet de la part de madame la comtesse. Je ne me décidais pas à l'ouvrir, et pourtant, je savais ce qu'il contenait. C'était le petit médaillon, maintenant vide, au bout de sa chaîne brisée.

Il y avait une lettre. La voici. Elle est étrange.

Monsieur le curé, je ne vous crois pas capable d'imaginer l'état dans lequel vous m'avez laissée, ces questions de psychologie doivent vous laisser parfaitement indifférent. Que vous dire? Le souvenir désespéré d'un petit enfant me tenait éloignée de tout, dans une solitude effrayante, et il me semble qu'un autre enfant m'a tirée de cette solitude. j'espère ne pas vous froisser en vous traitant ainsi d'enfant? Vous l'êtes. Que le bon Dieu vous garde tel, à jamais!

Je me demande ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait. Ou plutôt, je ne me le demande plus. Tout est bien. Je ne croyais pas la résignation possible. Et ce n'est pas la résignation qui est venue, en effet. Elle n'est pas dans ma nature, et mon pressentiment là-dessus ne me trompait pas. Je ne suis pas résignée, je suis heureuse. Je ne désire rien.

Ne m'attendez pas demain. J'irai me confesser à l'abbé X... comme d'habitude. Je tâcherai de le faire avec le plus de sincérité, mais aussi avec le plus de discrétion possible, n'est-ce-pas? Tout cela est tellement simple! Quand j'aurai dit: "J'ai péché volontairement contre l'espérance, à chaque heure du jour, depuis deux ans ", j'aurai tout dit. L'espérance! Je l'avais tenue morte entre mes bras, par l'affreux soir d'un mars venteux, désolé... j'avais senti son dernier souffle sur ma joue, à une place que je sais. Voilà qu'elle m'est rendue. Non pas prêtée cette fois, mais donnée. Une espérance bien à moi, rien qu'à moi, qui ne ressemble pas plus à ce que les philosophes nomment ainsi, que le mot amour ne ressemble à l'être aimé. Une espérance qui est comme la chair de ma chair. Cela est inexprimable. Il faudrait des mots de petit enfant.

Je voulais vous dire ces choses dès ce soir. Il le fallait. Et puis, nous n'en parlerons plus, n'est-ce pas? plus jamais! Ce mot est doux. Jamais. En l'écrivant, je le prononce tout bas, et il me semble qu'il exprime d'une manière merveilleuse, ineffable, la paix que j'ai reçue de vous.

J'ai glissé cette lettre dans mon Imitation, un vieux livre qui appartenait à maman, et qui sent encore la lavande qu'elle mettait en sachet dans son linge, à l'ancienne mode. elle ne l'a pas lus souvent, car les caractères sont petits et les pages d'un papier si fin que ses pauvres doigts, gerçés par les lessives, n'arrivaient pas à les tourner.

Jamais... plus jamais... Pourquoi cela?... C'est vrai que ce mot est doux.

Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne (coll. Livre de poche/LGF, 1975)

Claude Laydu: Journal d'un curé de campagne, de Robert Bresson (1950)

07:47 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

01/11/2012

Morceaux choisis - Rosa Montero

Rosa Montero

Le chauffeur de taxi suivit l'homme du regard jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans l'obscurité puis fronça les sourcils avec inquiétude. Non loin de ce groupement de baraques, il y avait un autre endroit encore plus terrible. C'était le Poblado, le quartier le plus dangereux de Madrid; il était encerclé par une frange de brasiers et de carcasses de voitures calcinées qui formait une espèce de ceinture d'exclusion, une muraille défensive que personne n'osait traverser. De sorte que même l'enfer avait sa banlieue; on pouvait toujours trouver un endroit encore pire, de même qu'on pouvait toujours éprouver une douleur encore plus grande. Sauf maintenant. Maintenant, pensa Mathias dans un frisson, il était arrivé au coeur de la douleur, au centre même de la peine. On ne pouvait pas souffrir plus, et c'est pourquoi le monde s'était vidé de sens et semblait sur le point de se briser en mille morceaux, comme une fine croûte de glace sur un lac sombre. Mathias s'agrippa au volant pour ne pas tomber dans l'immense abîme de ces eaux noires. Il avait besoin de trouver une explication à l'inexplicable, une justification à la mort de Rita. Il avait besoin d'un message ou d'un châtiment. Quelque chose qui mettrait les choses à leur place.

Il tremblait, mais il ne pouvait pas rester arrêté sur le bas-côté de l'autoroute plus longtemps, même à ces petites heures de la nuit presque sans circulation. Il démarra lentement et conduisit dans un effort engourdi, sans avoir clairement conscience de là où il allait. Sans réfléchir, il fit demi-tour à la sortie suivante puis abandonna la M-40 par une petite route qui serpentait entre les champs desséchés. Il commença aussitôt à voir les premiers brasiers qui signalaient la proximité de Poblado et des silhouettes fantomatiques qui se découpaient en noir sur les flammes. Il tendit la main pour mettre les loquets des portes, mais au dernier moment décida de ne pas le faire: s'il devait lui arriver quelque chose, que ça lui arrive, ce serait là son destin, la réponse. Il circula lentement sur la frange frontalière du territoire barbare et arriva au passage souterrain sous les voies du chemin de fer, un étroit tunnel incroyablement sale où, au milieu de détritus de boîtes de conserve écrasées, de cadavres de rats et d'indiscernables haillons, on pouvait trouver de nombreux documents personnels, des cartes de piscine municipale ou de vidéo-club, des porte-monnaie ouverts et des sacs de femme éventrés, une avalanche de restes abandonnés par une légion de voleurs. Et là, juste à la sortie du tunnel, il lut un graffiti sur le mur qui lui disait: La vengeance te libérera.

Au fond, on voyait de nouveau la ligne brillante de la ville, avec son rêve de luxueux gratte-ciels et son cauchemar menaçant d'immondices et de misère.

Rosa Montero, Instructions pour sauver le monde (Métailié, 2008)

traduit de l'espagnol par Myriam Chirousse

image: F.Rodriguez, Madrid (onnouscachetout.com)

08:36 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature espagnole, Littérature étrangère, Morceaux choisis, Rosa Montero | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2012

Lire les classiques - Marcel Proust

Marcel Proust

Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini, et qui bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont ils émanaient, qu'il s'appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient leur rayon spécial.

Ce travail de l'artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots quelque chose de différent, c'est exactement le travail inverse de celui que, à chaque minute, quand nous vivons détourné de nous-même, l'amour-propre, la passion, l'intelligence et l'habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher maintenant, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie. En somme, cet art si compliqué est justement le seul art vivant. Seul il exprime pour les autres et nous fait voir à nous-même notre propre vie, cette vie qui ne peut pas s'observer, dont les apparences qu'on observe ont besoin d'être traduites, et souvent lues à rebours, et péniblement déchiffrées. Ce travail qu'avaient fait notre amour-propre, notre passion, notre esprit d'imitation, notre intelligence abstraite, nos habitudes, c'est ce travail que l'art défera, c'est la marche en sens contraire, le retour aux profondeurs, où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous...

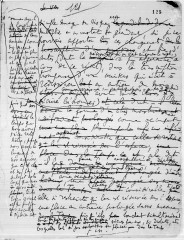

Marcel Proust, Le temps retrouvé (coll. Livre de poche/LGF, 1999)

image: Marcel Proust, Le temps retrouvé - Manuscrit (agodin.wordpress.com)

01:06 Écrit par Claude Amstutz dans Lire les classiques, Littérature francophone, Marcel Proust | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2012

Lire les classiques - Gustave Flaubert

Gustave Flaubert

La lune se leva; alors la cithare et la flûte, toutes les deux à la fois, se mirent à jouer. Salammbô défit ses pendants d'oreilles, son collier, ses bracelets, sa longue simarre blanche; elle dénoua le bandeau de ses cheveux, et pendant quelques minutes elle les secoua sur ses épaules, doucement, pour se rafraîchir en les éparpillant. La musique au-dehors continuait; c'étaient trois notes, toujours les mêmes, précipitées, furieuses; les cordes grinçaient, la flûte ronflait; Taanach marquait la cadence en frappant dans ses mains; Salammbô, avec un balancement de tout son corps, psalmodiait des prières, et ses vêtements, les uns après les autres, tombaient autour d'elle.

La lourde tapisserie trembla, et par-dessus la corde qui la supportait, la tête du python apparut. Il descendit lentement, comme une goutte d'eau qui coule le long d'un mur, rampa entre les étoffes répandues, puis, la queue collée contre le sol, il se leva tout droit; et ses yeux, plus brillants que des escarboucles, se dardaient sur Salammbô.

L'horreur du froid ou une pudeur, peut-être, la fit d'abord hésiter. Mais elle se rappela les ordres de Shahabarim, elle s'avança; le python se rabattit et lui posant sur la nuque le milieu de son corps, il laissait pendre sa tête et sa queue, comme un collier rompu dont les deux bouts traînent jusqu'à terre. Salammbô l'enroula autour de ses flancs, sous ses bras, entre ses genoux; puis le prenant à la mâchoire, elle approcha cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de ses dents, et, en fermant à demi les yeux, elle se renversait sous les rayons de la lune. La blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent, la forme de ses pas humides brillait sur les dalles, des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau; il serrait contre elle ses noirs anneaux tigrés de plaques d'or. Salammbô haletait sous ce poids trop lourd, ses reins pliaient, elle se sentait mourir; et du bout de sa queue il lui battait la cuisse tout doucement; puis la musique se taisant, il retomba.

Taanach revint près d'elle; et quand elle eut disposé deux candélabres dont les lumières brûlaient dans des boules de cristal pleines d'eau, elle teignit de lausonia l'intérieur de ses mains, passa du vermillon sur ses joues, de l'antimoine au bord de ses paupières, et allongea ses sourcils avec un mélange de gomme, de musc, d'ébène et de pattes de mouches écrasées...

Gustave Flaubert, Salammbô (coll. Livre de poche/LGF, 2011)

image: Jean Antoine Marie Idrac, Salammbô (Musée des Augustins, Toulouse)

16:51 Écrit par Claude Amstutz dans Lire les classiques, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

30/08/2012

Morceaux choisis - Marie-Hélène Lafon

Marie-Hélène Lafon

Dans la salle des pas perdus de la gare de Lyon la fille tournoie comme une toupie folle. Elle est jeune, grande, taillée d'une seule pièce, une masse de chair mollement vêtue de bleu qui tournoie dans la nef vide; le tissu pend, la vie pend, la fille mendie dans la grande nef que traversent d'un pas hâtif les voyageurs du dernier train en provenance de Clermont-Ferrand. C'est dimanche soir, retour des vacances de Pâques, dites vacances de printemps. Le lendemain à neuf heures Claire sera devant ses élèves; elle revient, elle va, l'allure est ferme. Dans le sac à dos, léger et chamarré, un saint-nectaire emballé dans un demi-exemplaire de La Montagne, trois livres, et son pantalon de velours vert, tenue de là-bas et d'ici, pour l'intérieur, qui voyage entre les deux pays, avec la clef de la maison. La maison, sa maison, depuis cinq ans, royaume suffisant, pierre ardoise et bois, formule sempiternelle et éprouvée; la sixième saison commence, maison ouverte, jusqu'à la Toussaint.

Elle y retourne pour cinq jours, dans trois semaines; elle a quitté Paris depuis seize jours. La mendiante de la gare de Lyon est devant elle, petit visage pointu planté sur la masse de chair, visage lisse marqué d'enfance écrasée, quelque chose d'effondré vacille dans le regard gris; la jeune chair tremble sous le mauvais tissu et passera la nuit dans les entrailles de la gare. La ville est sans recours. Claire donne un billet, regarde la fille, attrape le regard gris qui hésite; le sourire éclate, dégoupillé, blanc et rose. Claire s'enfonce dans le métro, les couloirs fétides l'avalent, direction Porte de Vincennes, queue de rame, fermeture automatique des portières, ça mugit, les mâchoires de la ville se referment sur elle. (...)

Le trajet est court, quatre stations, elle ne s'assied pas et s'adosse à peine, sans comprimer le saint-nectaire dans le sac à dos; le fromage doit être impeccable pour sa voisine de palier qui s'occupe du courrier en son absence et, en dépit de l'heure tardive, l'attendra, contente de la savoir rentrée, rassérénée de sentir, de l'autre côté du couloir, l'appartement garni, même si on n'entend pas Claire au point que l'on sait à peine qu'elle est là.

Elle respire la ville aimée, sa seconde peau, elle hume le fumet familier qu'elle ne parvient pas tout à fait à démêler; c'est, tout entassé, machine et chair, rouages et sueurs, haleines suries et parfums fatigués sur poussière grasse, c'est animal et minéral à la fois; c'est du côté du sale et elle se coule dans cette glu, elle prend place, s'insère dans le flot. Son pas résolu claque sur le sol dur, ses bottines à lacets et talon bobine sont lustrées comme de petits sabots de cavale d'apparat. La ville s'apprend par le corps et se retrouve par lui, le pas sonne et claque comme il ne saurait le faire sur la terre souple de l'autre pays. Claire, debout, flotte dans le métro du retour et rentre en ses habits citadins. La nuit sera fluide et douceâtre sous les feuillages neufs des marronniers du cours de Vincennes.

Marie-Hélène Lafon, Les pays (Buchet Chastel, 2012)

image: http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/46768

00:09 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |